Contents

Contents

福島原発問題について(科学者の眼)――科学者による原発事故の解説†

文責:エネルギー・原子力問題研究委員会

「この解説についての御質問やご意見は、gempatsuアットマークjsa.gr.jp にお寄せ下さい」

- 福島原発問題について(科学者の眼)――科学者による原発事故の解説

- <解説1>易しい原子炉の話

- <解説2>何が起きたのか―冷却水が失われて炉心が損傷

- <解説3>スリーマイル島原発事故との比較

- <解説4>今後どうなるか

- <解説5>予言されていた事故シナリオ―NUREG-1150

- <解説6>いくつかの懸念

- <解説7>炉心への注水

- <解説8>炉心はどうなっているのか?

- <解説9>崩壊熱と冷却

- <解説10>スリーマイル島原発の炉心溶融―福島原発は圧力容器の底が脆弱

- <解説11>事故の後始末にどのくらい(時間、お金が)かかるのか

- <解説12>スリーマイル島原発事故の放射能

- <解説13>地下汚染は大丈夫なのか

- <解説14>過去の海洋汚染―ウインズケール

- <解説15>水素爆発の危険性―水素が問題なのか酸素が問題なのか?

- <解説16>しのびよる危機―熱、放射能、水素

- <解説17>「水棺」の危険度

- <解説18>炉心露出までに何が起きたのか

<解説1>易しい原子炉の話†

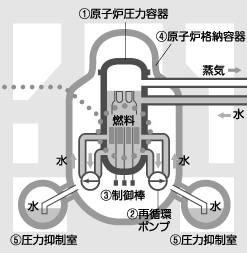

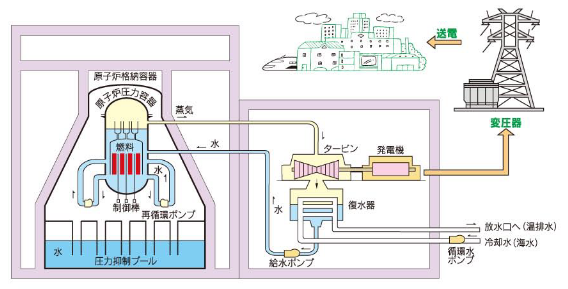

事故の説明をする前に、簡単に原子炉の説明をします。図1と2には、福島第一原子力発電所1~4号機と同じ沸騰水型原子炉の様子が示してあります。これらの原発は大変古いタイプでマークI型と呼ばれ、「だるま」のような格納容器とその下にドーナッツのような圧力抑制室を持っています。格納容器の中心ある筒形のものが圧力容器で、原子炉本体とも呼ばれます。図3は、圧力抑制室の形がやや異なるタイプの原発(マークII型、その働きは同じ)ですが、この図を使って発電の仕組みを説明します。巨大な湯沸しです。原子炉(圧力容器)の中心には核燃料(金属の被覆管にウランを詰めた燃料棒)の束からできている炉心があり、炉心では核分裂反応が起こって膨大な熱が発生しています。百万キロワットの原発では運転中は発電電力の3倍、300万キロワットの熱が発生します。1キロワットの家庭用電熱器300万台分です。炉心の熱で圧力容器内の水は熱せられ300℃近い蒸気となってタービンに送られ、発電機を回して発電します。圧力容器の中は70気圧程度の高圧(酸素ボンベなどと同じ程度)になっています。圧力容器の中の水はこのようにタービン駆動の役割とともに、炉心(燃料棒)を冷却して必要以上に温度が上がることを抑える役も果たすので冷却材(冷却水)と呼ばれています。(舘野、2011.3.19)

図1 原子炉圧力容器、格納容器、圧力抑制室(東北電力「沸騰水型軽水炉(BWR)のしくみ」から)

図2 格納容器(マークI型)(出典:豊田正敏他著『原子力発電技術読本』オーム社 1970)

図3 原子力発電の原理(出典:「福島第一原子力発電所」東京電力 2010.11, p1)

<解説2>何が起きたのか―冷却水が失われて炉心が損傷†

3月11日午後2時46分地震が発生すると、地震センサーが働き制御棒はいっせいに炉心に挿入されました。この自動挿入をスクラムといいます。これによって核分裂反応は止まり、原子炉は停止しました。電熱器などではスイッチを切ればすぐ発熱は止まります。ところが原子炉の場合、核分裂が止まっても炉心からの発熱は止まりません。炉心に蓄積している膨大な放射能(核分裂生成物)から放射線が出てこれが熱になるからです。この熱を崩壊熱と呼びます。崩壊熱は、10秒後には6%(18万キロワット)、1時間後には1.8%(5.4万キロワット)、1日後には0.8%(2.4万キロワット)、10日後には0.2%(6000キロワット)と、次第に減少します。もしこの崩壊熱を除去しないで放置すると炉心の温度が上がり炉心損傷に至ります。したがって通常の運転では原子炉停止後、数日は冷却水を循環させて炉心を冷します。このとき原子炉に付随する発電機は止まっているので、外から送電線を引いてきた電気(外部電源)でポンプを回して冷却水を循環させます。ところが今回の地震では外部からの送電が(送電線が切れるなどして)停止したため、緊急用のディーゼル発電機を動かして、1時間ほど炉心の冷却が行われました。ところがそこに大津波が来てディーゼル発電機も止まってしまいました(原因はよくわかりませんが、屋外にあったディーゼル発電機冷却用のポンプが津波で破壊されたため、といわれています)。外部からの電気もダメ(外部電源喪失)、ディーゼル発電機もダメで電源はまったく失われ(ステーション・ブラックアウト、発電所の停電)、循環や注水用のポンプは回せなくなり、炉心の温度がドンドン上がっていきます。温度が上がると冷却水は蒸発してなくなり、水位が下がって炉心は露出しいわゆる「空焚き」状態になります。そうなるとむき出しの炉心の温度はさらに上がります。

通常、被覆管の表面で300℃程度であった燃料温度は毎秒5~10℃の割合で上昇し、1000℃、2000℃という信じられない温度になります。ジルカロイという合金でできている被覆管は1000℃近くになると水と反応して、被覆管の表面は酸化され、同時に水素が発生します。この反応によって炉の温度はさらに上がります。また燃料棒の内部に詰められたガスの圧力のため、被覆管は膨れ破断を起こします。また酸化したジルカロイは脆くなっているため、水の注入などがあるとばらばらに壊れ、更なる注水を妨げます。(このため緊急用炉心冷却装置(ECCS)の安全審査基準では被覆管温度が1200℃を越えてはいけないことになっています(もちろん今回の事故は越えました))。(このあたりの経緯は、舘野淳著『廃炉時代が始まった』朝日新聞社2000年を参照。)

一般的に言って、配管が破断するなどして冷却水が漏れ出し、原子炉が空焚きになる事故を冷却材喪失事故(loss of coolant accident, LOCA)と呼び、軽水炉に典型的な事故です。今回の事故のきっかけは配管破断などではなく地震ですが、その後の経緯はまったく冷却材喪失事故経過をたどっており、冷却材喪失事故と呼んで差し支えありません。

冷却材喪失事故では、炉心の温度が上がるにつれて圧力容器内部の圧力も上がります。その場合、破断が小さくて炉内の圧力が高いと緊急用炉心冷却装置(ECCS)の水が中に入らず、かえって終息が困難であるといわれてきましたが、今回の事故でもはやはり圧力が下がらず注水が困難であると報道されています。今我々の前に展開されているのはこの冷却材喪失事故の悪夢です。炉心を冷せるかどうかが勝負です。この先どうなっていくのでしょうか。(2011.3.19)

<解説3>スリーマイル島原発事故との比較†

1979年3月28日米国スリーマイル島原子力発電所2号機で発生した事故は、事故の深刻さ(国際原子力事象評価尺度で同じレベル5、ただし福島の方がより深刻でレベル6に上がるかもしれません)、軽水炉の典型的な事故である冷却材喪失事故で炉心が損傷した点などを考えると、大変よく似た事故であり、事故発生の当初からこのスリーマイル事故を参考にすれば、事故の拡大より少なかったのにと思うと、残念です。

先ずスリーマイル事故の経過を簡単に述べましょう。3月28日午前4時0分事故発生(原因は多数ある給水装置のポンプの一つが停止するというほんの些細なことから始まりました。運転員の誤判断、誤操作などがあって、事故はどんどん拡大し、6時50分ごろには敷地内で高レベルの放射線が検出され、炉心の2/3が露出しました。この辺の事情は福島事故とは直接関係がないので、省略します。)7時ごろ一般市民に対する緊急事態が宣言されます。午後1時50分建屋内で水素爆発。事故のニュースは流されるのに、市民への指示がまったくなされなかったため、大混乱が生じます。翌29日当局は市民を避難させることをためらいました。8時1分敷地上空で12ミリシーベルト/時の放射線を検出、0時30分ペンシルベニア州知事は半径5マイル(9km)内の妊婦と未就学児童の避難を勧告、3月31日水素爆発の危険が高まります。4月1日カーター大統領が視察、この頃から水素の発生も収まり水素爆発の危険も去ります。

事故発生直後大統領直属の事故調査員会が発足(ケメニー委員会)事故の要因、今後のあり方などについての報告書を発表しました(ケメニー報告書)。今読んでも多くの教訓を含んでいます。その中で事故の最大の原因は「思い込み(マインド・セット)」であると述べています。このような「大津波は来るはずがない」「非常用電源は壊れるはずがない」という思い込み、今でもよく当てはまりますね。

図4は事故から数年して原子炉を解体して炉心内部の様子を調べた際のものです。燃料棒、制御棒、その他の炉内構造物が溶けて原子炉圧力容器の下の部分にたまっています。(2011.3.19)

図4 スリーマイル原発の溶融した炉心(出典:『Nuclear Technology』American Nuclear Society Vol.87, 1989)

<解説4>今後どうなるか†

<解説2>で述べた福島原発の事故の経過に戻りましょう。繰り返すと、大きな地震動で制御棒は炉心に挿入され核反応は止まりました。しかしその後も続いて発生する崩壊熱を取り除くため、ポンプを回さなければなりません。回すための電源は外から送電線で送られてきますが、これが地震のため切断されてしまいました(外部電源喪失)。非常用のディーゼル発電機が起動してポンプは回り1時間ほど炉心を冷却しましたが、大津波によって非常用ディーゼルは動かなくなり、全ての電源が失われました(ステーション・ブラックアウト)。冷却水も循環できず、非常用炉心冷却装置(ECCS)からの注水もダメです。温度上昇のため、炉内(圧力容器内)の冷却水は蒸発して炉心が露出します。燃料棒の温度は1000℃を超え、放射能が圧力容器内部に充満します。炉内の圧力も上昇します。(ここまでが<解説2>で述べてきたところです。)

炉内の圧力が上がると自動的に弁が開いて、炉内の蒸気(+放射能+発生した水素ガス)を格納容器内に噴き出します。直接噴き出すと格納容器内の圧力が上がるので、いったん下部にあるドーナツ状の圧力抑制室内の水に吹き込みます。すると蒸気は凝縮して体積が大幅に減ります。それでも原子炉からの噴き出しが繰り返されると格納容器内の圧力が上がり、放射能レベルも高くなり、水素濃度も増えます。設計で予定された圧力を超えて、格納容器が壊れてしまわないように、格納容器の放出弁を開いて中のガス(放射能)を環境に放出(ベントと呼んでいます)します。水素ガスはいつの間にか格納容器を抜け出し(この経路は現在不明ですが)、軽いので原子炉建屋の天井にたまります。空気中の水素ガス濃度が4%を超えると爆鳴気となり(中学・高校の化学の実験で行うあれです)、ちょっとした電気火花などで水素爆発を起します。

ちょっと寄り道になりますが、事故対応中は東電を批判すべきではないという意見もあるようですが、事故の説明の流れの中であえて問題を提起したいと思います。スリーマイル事故を見ても明らかなように、大規模な冷却材喪失事故時には必ず水素ガスが発生します。私はテレビをみていて、そろそろ水素爆発が起きる危険がある頃だがどんな対応を取っているのだろうか、と思っていました。水素は建屋上部に集まるので、建屋に孔を空ければ避けることは出来たはずです。今回はそのような措置も取られず、1号機13日、3号機14日と爆発して建屋が壊れてしまいました。2号機は建屋の壁に穴があり爆発を免れましたが、圧力抑制室あたりで爆発があり、格納容器が破損したようです。4号機使用済み燃料プールで温度が上昇し、火災・建屋の損傷が起きていますが、このあたりの事故の経緯・原因は十分には分かっていません。

今後のことですが、崩壊熱は次第に減っていくので、これを取り去ってやれば、つまり有効に冷却できれば終息に向かいます。その意味では、冷却材喪失事故は崩壊熱との戦いです。その上で放射能を閉じ込めることができるかが問われています。原子炉事故への対応は「①止める、②冷す、③閉じ込める」といわれていますが、今回は①は成功、②、③が失敗しました。冷却がうまくいって終息するか、うまくいかないで炉心の温度がさらに上がり、スリーマイルの状態を超えて、圧力容器の底が破れて溶けた炉心が落下して、水と触れて水蒸気爆発を起したり、再臨界といって再び核反応が始まるようになるのか、事態は依然として予断を許さない面があるようです。ただし、悪い方向に向かっても、チェルノブイリのように炉心の一部が爆発・火災を起して炉内の放射能の何割かが環境に放出される事態にはならないと思います。(2011.3.19)

<解説5>予言されていた事故シナリオ―NUREG-1150†

1990年に米国のNRC(Nuclear Regulatory Commission 核規制委員会)は「シビア・アクシデントのリスク」(NUREG-1150)という名前の報告書を発表しました。これは確率論的リスク評価という手法を用いて、米国に実在する5つの原発についてシビア・アクシデント(過酷事故)がどのくらいの確率で発生するか分析したものです。地震がどのくらいの確率で来るのか、部品の破損の確率はどうか、安全装置の動かない確率はどうかを推測して、これらを掛け合わせて最終的に炉心溶融の起こる確率を計算したものです。紙と鉛筆を使った机上の計算で当てにならないと批判する人もいますが、確率の絶対的な値はあてにならないとしても、相対的にA事象よりもB事象が起こる可能性が高いというような結果はある程度信頼できるのではないかと思います。この報告の中で、地震発生→制御棒挿入→地震により送電線の碍子が壊れて外部からの電源喪失→非常用ディーゼル発電機の立ち上げに失敗→温度上昇による炉心損傷というケースがおきる割合が高いという結論が提示されています。恐ろしいほど今回の事故の展開に良く似ています。発電所全体を1000年に1度の地震から守るのは不可能でしょう。しかし非常用電源であるディーゼル発電機とその燃料タンクを守ることは、ある程度お金をかければできることです。東京電力が十分このレポートに学んでいれば今回のようにならなかったのにと考えると、返す返すも残念です。(2011.3.19)

<解説6>いくつかの懸念†

①まもなく電源が回復して、水が注入できれば事態は好転するという見方がよく報じられています。しかし緊急炉心冷却系(ECCS)の安全審査基準に、被覆管温度が1200℃を超えると、ジルカロイの酸化が進み大変脆くなってECCSの注水があると、熱衝撃で被覆管がばらばらに壊れて、水の流出口につまり炉心が冷えなくなる、という項目があります。その辺のところは考えてはいるでしょうが、電源が回復したからといって、あわてて注水してよいかどうかは疑問です。

②高放射線下の作業について。私事になりますが、昔、僅かな放射性物質を扱って実験したときは、普通の実験に較べて緊張するせいか、帰宅してからぐったりくたびれたことを思いだします。それほど放射線下の作業は心理的ストレスを伴います。放射線に気を取られると、その分だけ注意がそがれ、作業の危険性も高まります。現在の作業に事態終息の期待がかかっているわけですが、作業中の無事を心からお祈りする次第です。(2011.3.19)

<解説7>炉心への注水†

3月22日現在、一部の外部電源が回復し、これを使ってポンプを回し炉心への注水が開始されるとニュースは報じています。普段、運転停止後の崩壊熱を除去する残留熱除去系やそのほかの非常用炉心冷却系(ECCS)を使っての注水を行うものと思われます。これまでも消防車のホースをつないで圧力容器内に注水が試みられたようですが、成功しなかったのは圧力容器内部の圧力が高くて、消防車のホースではダメだったのでしょう。いくつかの問題点が考えられます。

①圧力容器内部の圧力はどのくらいか。圧力が高すぎればECCSのポンプでも水は入らず、内部のガスを放出しなければなりませんが、これは環境への放射能放出にもつながります。

②炉内に注水して安全か。冷却材喪失事故の際、露出した炉心に水を注いで水没させることを再冠水(リフラッドまたはリフィル、この違いはよく分かりません)といいます。スリーマイル事故の際にも、事故発生から事故発生後200分から217分の間にこの再冠水(リフィル)が行われました。(スリーマイルでは事故発生後100分ぐらいまでは炉心は水に浸かっていたようなので、炉心が露出していた時間は発生後100分から再冠水(200分)までの間約100分間です。この間に<解説3>で示した図のように炉心が壊れました。福島ではずっと長く炉心が露出していた可能性があり、より破壊が進んでいる可能性もあります。)スリーマイルで、炉心に水を注いだときかなり大量の(450kgぐらいの)水素が発生したということが、後の解析でわかりました(高温の炉心のジルカロイ被覆管と注入水が反応したためです。『Nuclear Technology』Vol.87,1989年)。 スリーマイルでは事故発生直後であり、一方福島では数日経過しており事情は異なりますが、もし炉心がまだ高熱ならば水素ガス発生の可能性は残っています。対策本部ではこのことを検討したのでしょうか。検討結果について公表すべきだと考えます。(舘野、2011.3.22)

<解説8>炉心はどうなっているのか?†

今回は・核燃料・炉心の解説をします。図5の①は未使用のジルコニウム合金の燃料被覆管、②はそれに内圧をかけて高温にしたもの、③は酸化ウラン燃料のペレットの模型(原発を見学に行くとお土産にもらうことがあるもので、「あなたの家庭の電気8~9カ月分」などと書いてあります。模型とはいっても、大きさ、色、形の点で本物の二酸化ウラン(UO2)の燃料ペレットそっくりです。もちろん写真に写したサンプルから放射線や放射能は一切出ていません)です。約4mの被覆管にペレットをびっしり詰めて、上下に気密の栓をしたものが1本の燃料棒であり、これを8×8(あるいは7×7)本束ねたものが燃料集合体で、1号機は集合体が400本、2~5号機はそれぞれ548本、6号機は764本集って炉心を形成しています。だから一つの炉心には2万~4万本の燃料棒があります。被覆管が①のように健全であれば、放射能はその中に閉じ込められて、冷却水の中に出てきません。ところが炉心が露出して、崩壊熱を取り去ることができず温度が上がって、1000℃近くなるとジルコニウムと水が反応して水素が発生するとともに、被覆管の表面の酸化が進み②のように黒くなります。さらに温度が上がると燃料棒の中にペレットとともに詰められているヘリウムガスの圧力が上がり、②に見られるように膨れて破断します。さらに温度が上がり被覆管の酸化が進むと脆くなって、衝撃によってばらばらに壊れることもあります。こうなると中に詰まっていた③の燃料ペレットが冷却水の中に飛び出してきます。ペレットの中には放射能が大量に含まれており、先ずこれらの中で揮発性の高いヨウ素やセシウムなどが、また発生した水素ガスが圧力容器の空間部分へ→格納容器→原子炉建屋→環境へと出て行きます。現在はかなりの量の燃料ペレットが冷却水の中に飛び出している可能性があります。1800℃を超えると被覆管は溶融しますが、このようなことも起きているかも知れません。

図5 被覆管と燃料ペレット(模型)

使用済み燃料プールでも、プールの水が地震によって生じたひび割れなどから漏れ出し、水が少なくなると、炉内の燃料よりは少ないけれども使用済み燃料も崩壊熱を出しているため、温度が上昇して、上と同様なことが起きると考えられます。この点は<解説9>で説明しましょう。(舘野、2011.3.27)

<解説9>崩壊熱と冷却†

今行われている炉心冷却作業は崩壊熱との戦いです。その意味で崩壊熱がどのくらいあるかは重要なので、今まで、ややアバウトに書いたことへの改訂もかねて、厳密に見てみましょう。(数字の嫌いな人は、この解説は飛ばしてください。)

図6 運転停止後の時間に対する崩壊熱(出典:豊田正敏他著『原子力発電技術読本』オーム社 1970,付図)

図6は原発の設計者が使ったと思われる崩壊熱の曲線です。(『原子力発電技術読本』は改訂2版が昭和56年と古い本ですが、大変要領よく書かれているので、愛用しています。)

原発事故が発生してから20日ほどが経過しました。1時間が3600秒、1日が86400秒、20日で1.7×106秒、図のC曲線を使うと、崩壊熱の運転出力に対する割合は、2.1×10-3すなわち0.21%となります。

そこで表に各原子炉の熱出力、3月30日現在の崩壊熱、それを冷すのに必要な注水量を示します。また燃料プールについても崩壊熱(新聞に発表されたもの、「朝日新聞」3月19日朝刊)、必要な注水量を示しました。必要な水量の計算は、0℃の水1リットルを注水すると、100℃になるのに100kcal、蒸発熱が538kcal、合計638kcalの熱を奪うことができるとして計算しました。また1W=0.86kcal/hとします。

表1 崩壊熱と冷却に必要な水量(炉心)

表2 崩壊熱と冷却に必要な水量(燃料プール)

炉心の場合、圧力容器の壁を通して伝熱でも冷却されます。半分の熱がそのような熱伝導で逃げ出すとしても、まだ1時間当たり3トン(1分当たり50リットル)の水を注ぎ込まなければなりません。その水はどこにいくのでしょうか。皆が不思議に思っているところです。格納容器を経て、結局は環境に出て行くことになります。

燃料プールの場合、伝導で冷されるものは僅かですので、4号機の場合1時間あたり3トンの注水が絶対的に必要で、これを下回るとプールの水が干上がって、中の使用済み燃料が高温になります。プールにひび割れがあり漏水していればさらに多くのの水を注がなくてはなりません。(舘野、2011.3.27)

<解説10>スリーマイル島原発の炉心溶融―福島原発は圧力容器の底が脆弱†

テレビの解説者たちからも「福島の炉心の損傷はかなりひどいらしい」という悲観論がそろそろ出だし、また新聞でも溶融炉心の図などが掲載されています。スリーマイルの炉心の露出時間は100分ほどでした。福島の露出時間はそれを大幅に上回る可能性があるので、私は以前からフジテレビで「炉心損傷はスリーマイルを上回るかも知れない」といってきました。そこで今回はスリーマイルの炉心について述べることにします。やや専門的ですが<解説3>の図4 を参照に、お読みください。(以下『Nuclear Technology』Vol.87,1989年による。)

まず事故発生後の時間的経過です。

・0-100分:まだ一次系冷却材ポンプは運転状態にあり、炉心は冷却されていた。

・100-174分:ポンプが停止。炉心が露出。被覆管、制御棒、構造材などが溶融開始。

・174-180分:一次系冷却材ポンプが動き始め、冷却水を押し込める。炉心の外周部が冷却されるが、同時にジルコニウム水反応によって、被覆管の酸化と水素発生が進む。上部炉心にデブリ(堆積物)を形成。多量の炉心溶融物は温度上昇を続ける。

・180-200分:冷却材が沸騰して減少、炉心露出も進行。炉心溶融物の溜まり(コリウムと呼ばれる)形成。

・200-224分:非常用炉心冷却系(ECCS)の高圧注水系(HPI)から注水(200-217分)、上部デブリを急冷、溶融部は温度上昇を続ける。

・224-226分:溶融領域を支えていたクラスト(硬くなった外皮)が壊れ、溶融物が流下、圧力容器の底の空間部分(下部プレナム)に溜まる。

・226分-15.5時間:圧力容器底部の加熱。一次冷却系の強制循環開始。

以上の事故経過の結果、45%(62トン)の炉心が溶融し、20トンほどの溶融物が圧力容器の底まで流れ出てたまりました。後日解体した結果で言いますと、完全に健全のまま残っている燃料棒は100本程度、今まで炉心のあった上部には巨大な空洞ができました。そのすぐ下は破壊された炉心の堆積物の山(デブリ)ができています。その下は炉心が溶融固化したかたまりで、溶融したウランとジルコニウムの酸化物(セラミック、(UZr)O2)と溶融した金属からできています。底部に落下した物質はデブリ(堆積物)状をしています。これらのことから、最高温度は2500~2800℃に達したものと考えられています。

スリーマイルでは溶融物は圧力容器の底を突き破りませんでした。スリーマイル炉はPWR(加圧水型)で圧力容器の底には計測用ケーブルなどを通す若干の穴が開いているだけです。ところが福島原発はBWR(沸騰水型)で、制御棒を挿入するたくさんの貫通部があり、したがってPWRよりも底は脆弱なのです。最悪の場合、溶融物の一部が格納容器にまで達しているのではないでしょうか。(舘野、2011.3.29)

<解説11>事故の後始末にどのくらい(時間、お金が)かかるのか†

よく「事故が収束したとして、その後始末にどのくらい時間が掛かるのだろうか」と聞かれます。スリーマイル島原発事故の例で見てみましょう。

1979年3月に事故を起こしたスリーマイル島原発では、総額10億ドルをかけて、浄化・解体プロジェクトが実施されました。1980年の夏、建屋内への最初の立ち入りが行われ作業が開始されましが、この作業は平均して0.4~0.8ミリシーベルト/時の放射線下で行われました。1982年に圧力容器内にカメラが入り、炉心の様子が次第に分かるようになりました。1985年に炉心を解体して溶けた燃料を取り出す作業が始まっています。解体の中では、多くの遠隔操作の作業用機器が開発されました。この報告書(『Nuclear Technology』Vol.87)の発表された1989年には、プロジェクトはまだ最終的には終了していませんでした。

浄化、洗浄作業の中で約8700トンの放射性汚染水が発生しました。この中には、放射能レベルの高い一次冷却水の水363トンと、原子炉建屋の床に溜まった2339トン、燃料取り扱い建屋などの2157トンの水も含まれていますが、これらはイオン交換樹脂を用いて処理されました。処理後の水や洗浄水などは、河川への放出許容規制レベル以下でしたが、直接サスケハナ川へ放出することを避け、蒸発気化する措置が取られました。

こうしてみると、福島原発の場合、このまま事故が収束に向かうとしても、今後10年かけての後始末を行う必要があります、その中には大規模な除染作業、汚染水の浄化作業、溶融した(と思われる)炉心の解体をはじめ、機器・建屋の解体が含まれます。費用としては、数千億円が必要になると考えられます。(舘野、2011.3.30)

<解説12>スリーマイル島原発事故の放射能†

今回の事故で放出された放射性物質が各地に降下して、その結果、その場所に居ればどの程度放射線を浴びるかという放射線量率(単位はマイクロシーベルト毎時やミリシーベルト毎時)がようやく毎日の新聞にも、発表されるようになってきました。ところが、その元となる放射性物質がどれだけ(単位はベクレル)、事故現場のどのような経路を通って放出されているかについては、ほとんど情報がありません。そこで、この事故と大変よく似ている型の原発で発生した、よく似ているタイプの事故であるスリーマイル島原発事故の放射能について述べ、福島原発事故理解の助けにしようと思います。

人間にも顔があるように放射性物質にも特徴があります。放射性希ガスは他の物質に結びつかず、大気中に拡散して薄くなってしまうので、放出された量の割には被ばくの影響は大きくありません(ただしスリーマイル島原発では、住民の被ばくに関してこの希ガスの寄与が最大)。放射性ヨウ素は、ヨウ素131(半減期8日)などが原子炉の中でたくさん生成されます。ヨウ素は化合物にもなりますが、元素単体として存在し、核分裂で生成しやすく、また揮発性が高いため(常温でも固体から直接気体になる)、原発事故の際にいつも問題になります。また人体に取り込まれると、甲状腺に集中的に吸収されるため、とくに子供の甲状腺がんの原因となります。このほか放射性セシウム137(半減期30.04年)とセシウム134(半減期2.06年)は、金属としては融点が28.5℃と低く揮発性が高いため、問題となります。環境に出ると酸化物などの化合物になり、人体に取り込まれると筋肉など全身にほぼ均等に分布します。

スリーマイル事故で環境に放出された放射性物質の全量についていえば、この事故では、炉心溶融まで起こしたにもかかわらず、放射性物質は格納容器の中にうまく閉じ込められて、環境に放出されたものは比較的少なかった、というのが一般的な理解です(反対する意見もありますが)。

事故によって気体の形で環境に放出された主な放射能は、放射性希ガスが37京ベクレル(古い単位で1000万キュリー、キュリーは昔放射能を扱っていた人たちがなじんでいた単位)、それにヨウ素131が1兆ベクレル(30キュリー)、ヨウ素133が1400億ベクレル(4キュリー)でした(『Nuclear Technology』Vol.87,1989年)。

一方、液体廃棄物としては、事故直後に高濃度(1ミリリットルあたり370万ベクレル以上)のものが格納容器内に2300トン、一次冷却系内に340トン、合計約2600トン溜まり、このほかにも中濃度(1ミリリットルあたり370~3.7万ベクレル以下)のものが140トン、補助建屋内タンクなどに一時貯水されていました(『スリーマイル島原発事米大統領特別調査委員会報告書(ケメニー報告書)』)。高濃度のものを1ミリリットルあたり370万ベクレルとして総量を計算すると約1京ベクレル(1×1016ベクレル)となります(これらの水は環境には放出されず、<解説11>で述べたように後に浄化処理されました)。

さて福島原発では、1、3号機のタービン建屋内で、1ミリリットル当たり380~390万ベクレルときわめて高濃度の水が床上に溜まっています。その総量は分かりませんが、これと通じているとされる屋外トレンチに溜まっている高レベルの水の量が合計13300トンといわれているので、床上の溜まり水を1万トンと仮定して計算すると、3京8000兆(3.8×1016)となって、これだけでスリーマイルでの高レベルの回収水の4倍近くになります。今回の事故における放射能の環境あるいはそれに近いところへの放出が、いかにすさまじいものであるかが分かります。(舘野、2011.3.31)

<解説13>地下汚染は大丈夫なのか†

上に述べたように現在1~3号機のトレンチ(屋外にある地下トンネル)にきわめて高濃度の放射性排水が溜まっています。東京電力は、まずこのトレンチと通じているタービン建屋床上の水を復水器に移し、その後トレンチ内の水を処理することを考えているようです。しかし、そんな悠長なことを言っている場合でしょうか。私の記憶が誤っていなければ、確か中越沖地震(2007年)の際に柏崎刈羽原発のトレンチの壁が壊れたはずです。したがってこの三つのトレンチの壁にも、ひびが入っている可能性は大きいといわざるを得ません。高レベルの排水が、このひびを伝って漏れた場合、その大部分は海に出て海洋汚染を引き起こすでしょう。また周辺の土壌汚染も引き起こし、最後の可能性として地下水脈へと流出するかもしれません。地下水は海に流れ出ているので、内陸部へ広がる可能性は低いと思いますが、地下水の振る舞いについてはほとんど解明されておらず、内陸部の地下水汚染を引き起こさないともいい切れず、その場合は大変なことになります。

話は違いますが、旧ソ連時代ロシアでは核兵器製造の際の高濃度な放射能を、ポンプでシベリアの地下に圧入する措置が取られました。人口密度の極めて低い土地ですが、その結果シベリアの地下水脈の汚染が広がったといわれています(Don J. Bradley『Radioactive Waste Management in the Former Soviet Union』Battelle Press、1997年)。

福島では今後も炉心冷却のための注水を続けなければならないことは明白です。そうであれば、今やらなければならないことは、至急トレンチなどの水を抜き取って、排水の流れをスムーズにすることです。政府は鉄製の箱型の浮体構造物(メガフロート)引いてきて、その中に放射性排水をためることを検討しているようですが、写真を見てみると、高レベルの廃液貯蔵に長期間耐えるとはとても思えません。それよりもタンカーを調達してきて(もちろん使用後廃船になりますが)、早急に排水を移し替え、長期的には船上に浄化装置を設置して作業を行うことを考えたほうが、より長期的見通しが立ちます。放射能の処理処分のためにお金を惜しんではなりません。(舘野、2011.4.2)

<解説14>過去の海洋汚染―ウインズケール†

過去最もひどかった海洋汚染の例は、英国アイリッシュ海に面したセラフィールド近郊にある、ウインズケールの原子力工場の再処理施設からの一連の放射能放出です。この施設は1969年ごろからストロンチウム90やルテニウム106などを、放出低減を怠って垂れ流し、その結果海底の土や海藻などの汚染が進みました。ヒラメに放射線計測器をつけて放流・回収してその汚染を検知することができた、というから相当な汚染です。比較的近年では、1983年同工場は事故により4500キュリー(160兆(1.6×1014)ベクレル)の汚染水を放出しています。

福島第一原発の高濃度汚染水の体積が明らかになったので、放射能を再計算してみましょう。1~3号炉のタービン建屋床上の水は、おのおの2万トン程度で合計6万トン、トレンチ内の水が13000トン、総計約7万トン(4月5日原子力安全・保安院発表)であり、1号機建屋内の水の放射能濃度はヨウ素131が1ミリリットル当たり21万ベクレル、セシウム137が同じく180万ベクレルです(3月26日原子力安全・保安院発表、2号機タービン建屋については、格納容器が破損しているせいか1ミリリットル当たり300万ベクレルとかなり高くなっています。3号機タービン建屋については数値が出されていないようです。ここでは1号機のものを使います)。いま長寿命のセシウム137だけを考えるとして、濃度に体積7万トンをかけると、放射能の総量は12.6京(1.26×1017)ベクレルとなります。これは先に述べた1983年の大規模海洋汚染事故時に、ウインズケール工場から放出した放射能の800倍にも上ります。言い換えると高濃度汚染水の0.1%(70トン)ほど海水に漏れ出せば、ウインズケール並みの海洋汚染が生じることになります。

ところで、2号機・3号機はいくら水をつぎ込んでも圧力が上がらない、つまり圧力容器が破損している炉です。この炉心を冷やすためにはひたすら水を注ぎ込むより他に道はありません。1時間に8トン、1日約200トン、合計400トンの水が注がれていると聞きます。これがそっくりそのまま高濃度汚染水の体積増につながっています。現在集中廃棄物処理施設にある1.1万トンの低濃度汚染水を海に放出し、ここに高濃度汚染水を移す作業が始まっています。しかしこれとても1カ月で満水になります。その後はどうするのでしょうか。その先をどうするのか、マスコミもなぜ政府・対策本部に聞かないのでしょうか。(舘野、2011.4.7)

<解説15>水素爆発の危険性―水素が問題なのか酸素が問題なのか?†

震災による事故発生から約25時間後に1号機で水素爆発がおき、以後3号機(14日11:01)、2号機圧力抑制室(15日6:20)とつぎつぎに水素爆発が発生しました。水素と酸素の混合気体が爆発する条件は、水素が4.6%~93.3%の範囲(空気との混合の場合は4.1%~74.2%)にあり、この範囲では電気火花などをきっかけに爆発を起します。

4月6日、東京電力は、水素爆発を防止するため1号機の格納容器に窒素ガスを注入すると発表して、にわかに再度の水素爆発の危険性がクローズアップしてきました。なぜ今頃水素爆発なのでしょうか。また窒素注入は米国NRC(原子力規制委員会)が派遣したチームによって提案されたと報じられていますが、なぜ窒素を注入すれば爆発は防げるのでしょうか。どうも分からないことが多いようです。この件についても情報が公開されていませんが、分かっている知識をもとに推理してみます。

原子炉の中で水素が発生する道筋は二つあります。

ひとつはジルコニウム合金でできた燃料被覆管の温度が1000℃以上になったときで、それに水が接触すると分解されてジルコニウムが酸化され、水素ガスが大量に放出されるという反応がおこります。スリーマイル事故では炉心が再冠水する際に450kgほどの水素が発生したと推定されています(<解説7>参照)。炉心温度がかなり下がっていると見られる現在では、この反応での水素発生量は少ないものと思われます。

もう一つの筋道は、水の放射線分解です。水に放射線が当たると、吸収したエネルギー量に比例して分解が起こり、水素と酸素を発生します。単位エネルギーあたりの分解する分子の数(100電子ボルトあたりの分子数)をG値とよび、水のG値は0.45です(ただし水に食塩などが溶けている場合はこの値は大きくなります)。核分裂が停止している現在、原子炉の中で発生している放射線のエネルギーは<解説9>で述べた崩壊熱で、例えば3号機では5.00MW(4.3×106kcal/h)です(ただしこれは3月末の値なので、現在はもう少し減少しています)。

このエネルギーはα線、β線、γ線などによるものです。放射線は種類によって飛程がことなるので、炉内の放射線は、燃料棒など固体物質に吸収される部分と水に吸収される部分とに分かれます。水の放射線分解量を推測するには、水の吸収分を推測する必要があります。これは難しいのですが、簡単のため50%が水に吸収されるとしましょう。1W=1ジュール/秒、1ジュール=6.25×1018電子ボルトですから、5.00MWは1時間当たり2.5×1026個の水素分子が発生している計算になります*。

* (5.00×106)J/秒×(6.25×1018)eV/J×(50%)×(0.45/100)個/eV×3600秒=2.53×1026個

水素の場合2グラム(1モル)の分子数が6.0×1023個ですから、言い換えると3号機では1時間当たり約0.8キログラムの水素が発生しています**。かなりの量ですが、これまで発生した水素の量と比較するとそう多い量ではありません。(以上、水の放射線分解については元東海大学教授の大野新一さんに御教示いただきました。)

** 2.5×1026個÷6.0×1023個/モル×2.0(g/モル)=830g

そこで考えられることは、今問題になっていることは、充満した水素ガスの中に放射線分解で発生した少量の酸素が混合することによって、冒頭の爆発条件が生じることではないでしょうか。今恐れられているのは水素発生ではなくて、格納容器内における酸素の発生です。したがってもし格納容器に漏れがあって、空気が入り込んでくれば、これは爆発につながる恐れがあります。

疑問として述べた格納容器への窒素封入ですが、第一の効果は格納容器内の圧力を上げて、外部からの空気の流入を防ぐことです。そして第二の効果は水の放射線分解によって生じる気泡をつぶすことです。生じた水素と酸素は気泡となって水の中を上がっていきます。このようにいったん気体となってしまうと、水素と酸素は元の水に戻ることはありません。ところが圧力をかけて気泡発生を抑えて、生じた水素と酸素が水中に留まるようにすれば、再結合することによって発生の効率が低くなる(G値が小さくなる)ので、水素ガス、酸素ガスの発生を抑えることができます。したがって、NRCの助言によって窒素を封入しているのは放射線分解による酸素発生や、外部からのリークを抑えるためだということができます。また、窒素ガスの注入後、所定の圧力にまで上昇せず、圧力容器の圧力が横ばいになってしまったことが問題視される理由も、これで説明できます。

以上は、現在取られている水素爆発対策に関して、できるだけ合理的に推理した結果です。政府・対策本部は、こうしたことももっと積極的に公表すべきだと考えます。(舘野、2011.4.12)

<解説16>しのびよる危機―熱、放射能、水素†

数字を用いた解説が続いたので、全体を見渡して今何が問題なのかを説明しましょう。「事態は小康状態」などとよく言われますが、決してそうではなく、三つの重大な危機がしのびよりつつあります。

冷却材喪失事故は①熱、②放射能、③水素、の三つの敵との戦いです。①の崩壊熱(放射性元素が放射線を出して崩壊する際に発生する熱)は減少しつつありますが、<解説9>で示したように、依然として1時間に数百万キロカロリーと莫大な量が出続けています。これを冷やさなければ炉心の温度は再上昇し溶融が起こり、圧力容器の底を突き破って、格納容器内、さらにはその外に飛び出してしまいます。このことが周辺環境の放射能汚染を急上昇させ、事故の処理をさらに困難にさせることはいうまでもなく、絶対に避けなければなりません。

現在、冷却のために注水を行っていますが、2号機、3号機ではいくら注水しても圧力が上昇しない、「じゃじゃ」漏れ状態です。1号機は2気圧程度の圧力があり、一応の「気密性」は保たれています。2号機、3号機には一日当たりおのおの約200トンの注水を行っており、1号機、燃料プールへの注水と合わせると一日最低500トンの注水量です。この水が②の高濃度放射性汚染水を増加させており、冷却と汚染抑制との間でジレンマの状態が続いています。注水せずに冷却するためには、循環システムを作って冷やすことが必要です。そのためには密閉あるいは底の抜けていない容器が必要ですが、「じゃじゃ」漏れの2号機3号機ではどのようなシステムを構築するのかが問題です。最近、汚染水を循環させるシステムが発表されましたが、うまくいくかどうかは分かりません。

次に放射能の問題です。3月24日に起こった3号機タービン建屋での作業員の被曝事故をきっかけに、各原子炉のタービン建屋、およびトレンチと呼ばれるトンネル部分に、きわめて高濃度の放射性汚染水が溜まっていることが判明しました。その容積は7万トン、放射能の量は<解説14>で記したように、過去最悪の海洋汚染の一つ、ウインズケールで1983年に放出された放射能の800倍に当たります。汚染水の量は上述のように毎日500トン近く増加し続けています。東京電力は約3万トン貯水できる集中廃棄物処理施設から「低レベル汚染水」を海に放出して、これに溜めることを考えていますが、これも2カ月ほどで満杯になります。この高濃度汚染水が何かのきっかけで大量に海に流入すれば、もちろん周辺の生態系への放射能汚染は破局的な事態になります。またぐずぐずしていれば、コンクリートのひび割れなどから地下への汚染が広がります。

最後に水素爆発です。<解説15>に述べたので、詳細は略しますが、とくに1号機は圧力容器がまだ密閉性を保っているだけに、酸素が発生して溜まっている水素と反応・爆発したらと考えると、三つの原子炉の中で最も不気味だという意見もあるようです。

以上のように、放射能、熱、水素のいずれも、処理を誤れば破局的な事態を引き起こしかねません。その意味で事態は決して小康状態などでないことを認識すべきです。まずは、高濃度汚染水を貯めるためのスペースを確保し、これを移送すること、循環による冷却システムを確立すること、その間に水素爆発が起きないよう制御することなど、的確な方針をたてて実施することを含めて、早急な対応が求められています。(舘野、2011.4.17)

<解説17>「水棺」の危険度†

原子炉格納容器に水を満たして、内部の圧力容器ごと炉心を冷却する「水棺」と呼ばれる計画が進行しています。発熱する炉心を定常的に冷すための循環システムとして、なかなかよい案が見つからず、いわば苦肉の策として出てきたものですが、この「水棺」、機械的強度から見てはたして安全性は確保されているのかという疑問の声が上がっています。例えば米国「ニューヨーク・タイムズ」(電子版)4月4日号は、米原子力規制委員会(NRC)が注水を続けることによる格納容器の破損に懸念を示している、と報じました。対策本部はこの計画を実施するのならば、最低限、格納容器を満水にした際の、余震などに対する安全確保について、専門家の評価を公表すべきだと思います。しかしながら関連する情報はまったく伝わってきません。筆者は構造強度の専門家ではありませんが、問題提起の意味で、コメントしようと考えました。

問題の1号機格納容器(フラスコ型のドライウエルと、ドーナッツ型のサプレッション・チェンバーに分かれますが、ここではドライウエルを取上げます)のサイズですが、高さ32m、円筒部直径9.6m、球部直径17.7mです(豊田正敏他著『原子力発電技術読本』オーム社)。鋼材の厚さは約5cm(例えば、桜井淳著『原発システム安全論』日刊工業新聞社)。以上の値から(空の)ドライウエルの重量は約560トン、一方ドライウエルの容積は約2600m3で、満水にすれば合計3160トンになります。つまり満水にすることによって重さは5.6倍に増えます(内部にある圧力容器の重量などは省略して考えます)。一般的にいって重さが5.6倍になれば、地震による力も5.6倍になるので、大きな余震が来た際に、格納容器の支持具やサプレッション・チェンバーに通じる配管など、力が集中する部分が破損することは大いにあり得ます。

なお、格納容器の耐圧度を示す設計圧力は4.35kg/cm2(~4.3気圧、上掲書)で、満水にした場合、格納容器の底の部分で3気圧程度であることを考えると、この点は一応クリアできますが、地震により溶接部分などが損傷を受けて弱体化していれば、これも保証の限りではありません。

以上の理由でこの冷却方法はきわめて危険な「綱渡り」といわざるを得ません。元原発設計技師の田中三彦氏は、原発は「極限解析」という手法をとっているので、通常の構造物の設計と比較して「きゃしゃ」にできている、と述べています(田中三彦著『原発はなぜ危険か』岩波新書)。万一格納容器が破損すれば、さらに高濃度汚染水を垂れ流す開口部を増やすことになります。また大破損になれば破局的状態も生じかねません。その意味で「水棺」は、再考すべきだと考えます。(舘野、2011.4.28)

<解説18>炉心露出までに何が起きたのか†

- 「外部電源喪失」から「全交流電源喪失」へ

福島第一原発では、3月11日午後2時46分頃に発生した地震により、1~4号機では受電設備が損傷し、5、6号機では送電鉄塔が倒壊したため、それぞれ外部電源が喪失し、全体として外部電源を喪失しました。

3月11日の東電の最初のプレス発表で「2系統ある外部電源のうち1系統が故障停止し、外部電源が確保できない状態となり、非常用ディーゼル発電機が自動起動しました。」とあります。なぜ、二つの外部電源のうち一つが停止したら外部電源すべてが喪失するのでしょうか。1~4号機では外部電力が送られてきていましたが、(地震による)設備の故障で受電できなくなりました。その時は5、6号機側から電力を融通できるはずでしたが、5、6号機への送電鉄塔が倒壊し、それができませんでした。逆に、5、6号機は1~4号機側から電力を融通できるはずが、上記故障でそれができませんでした。このことがすべての号機で外部電源を喪失する事態に至った原因です。

運転中であった1~3号機の原子炉は緊急停止しました。すぐに非常用発電機が起動し、それによる給電で、非常用炉心冷却装置(ECCS)が作動し炉心の冷却が開始されました。しかし、約1時間後に到来した津波により非常用発電機が損傷し、3時41分に停止、この時点で「全交流電源喪失」に至りました。このため、交流電源を必要とするECCSは機能しなくなってしまいました。

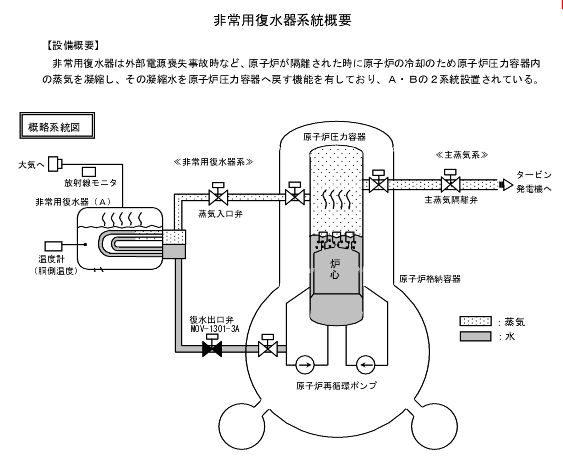

炉心溶融に至ったのは、1号機⇒3号機⇒2号機の順で、解析によれば、地震発生から1号機は約15時間後、2号機は約100時間後、3号機は約60時間後とされています。この時間差は、それぞれの号機の全交流電源喪失後の冷却系統の機能、および作動状況と密接に関係しています。 - バッテリーで動く「非常用復水器」「高圧注水系」「原子炉隔離時冷却系」

「全交流電源喪失」に至っても、バッテリー(直流)を電源として使用する冷却系が備わっています。全交流電源が長時間喪失することは設計時には想定していないので、バッテリーの稼働時間は8時間を目安にしています。

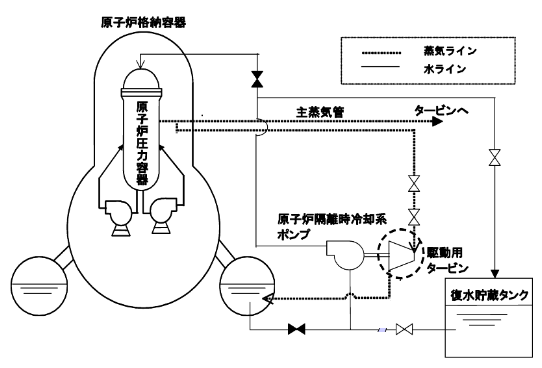

1号機には「非常用復水器」および「高圧注水系」が、2、3号機には「原子炉隔離時冷却系」および「高圧注水系」が設置されています。「非常用復水器」の系統は、水ポンプは使用せず、バッテリーを電源として原子炉とこの系統をつなぐ弁を開け、原子炉内の蒸気を誘導し、復水器内で冷却して水に戻し、再び炉心に送るものです。原子炉隔離時冷却系と高圧注水系は、原子炉内の蒸気を専用のタービンに誘導して回転させ、タービンと軸を直結された水ポンプを作動させることにより、最初は復水貯蔵タンクの水を、最終的には格納容器の圧力抑制プールの水を、炉心に注水する系統です(すなわち、いずれも駆動力は炉内の蒸気圧)。系統の弁を開けるなどしてシステムを作動させるためには、バッテリーから給電します。 - 1号機:「非常用復水器」は十分な時間作動せず、「高圧注水系」は使えず

1号機の非常用復水器の系統は、外部電源を喪失した直後の午後2時52分に起動しましたが、炉心の急激な温度変化により圧力容器の損傷を防止するため、作業員が11分後に一旦停止させました。その後も断続的に3回起動しましたが、実際にいつまで動いていたかは分かっていません。津波によりバッテリーが水没して午後3時50分には停止したようです。このため、早期に冷却機構を失いました。その後、所内の直流電源を融通して、再起動させたようです。東電のプレス発表では、3月12日午前0時では「非常用復水器で原子炉蒸気を冷やしている」という記述があり、午前4時の段階では「現在は停止」とありますが、実際には午前1時48分には停止したとされています。この系統は、炉心に新たに注水するものではないので、炉心から蒸気が格納容器に流れていってしまい、炉心の水位が低下しても、炉心に水を補うことはできません。

東電のプレス発表では、その後、「高圧注水系」を作動させたという記述はありませんが、それはこの系統のバッテリーが津波により冠水し、使用できなかったことが原因です。非常用炉心冷却システム(ECCS)の一部が機能しなかったという重大事態でした。 このような事情で、1号機の炉心の冷却は満足に行われず、早期に炉心の水位が低下し、3月12日の朝には炉心溶融に至ったと推定されます。3月12日午後3時36分ごろ、水素爆発がおきました。 - 2号機:「原子炉隔離時冷却系」が機能、「高圧注水系」は使えず

2号機では、原子炉隔離時冷却系を午後2時50分に手動で起動しました。炉心の水位が順調に回復したため、停止と起動を繰り返しました。東電のプレス発表では、3月11日午後9時に「現在、運転状態は不明であり、原子炉水位確認できない」とありますが、運転できていたようです。その後、3月12日午前0時には「現在、運転状態は不明でありますが、仮設電源により原子炉水位は確認でき水位は安定」と発表されています。何らかの「仮設電源」を活用できたようです。12日午後3時の発表では「原子炉に注水」とありますが、午後8時には「停止」しました。しかし、午後11時には再び「注水」とあるので、何らかの仮設電源により、バッテリーへの充電ができたようです。このため、最終的には、3月14日の昼過ぎまで、3日間近く、この系統が作動していました。

高圧注水系は、1号機と同じようにバッテリーが水没し、機能しませんでした。3月15日午前6時ごろ、圧力抑制室付近で「異音」発生、同室の圧力が低下しました。 - 3号機:「原子炉隔離時冷却系」「高圧注水系」が起動するも、配管が損傷か

3号機では、2号機と同様に原子炉隔離時冷却系を起動し、炉心への注水を開始しました。3月12日午前11時には「原子炉隔離時冷却系で原子炉に注水」とされていましたが、午後1時には「高圧注水系で原子炉に注水」とされています。

図7 非常用復水器(日本原子力発電ホームページより)

午後0時半ごろに、原子炉隔離時冷却系が停止し、高圧注水系が起動しました。しかし、高圧注水系を起動させたところ、当初75気圧ほどであった圧力容器内の圧力が、約6時間で10気圧程度まで低下しました。炉心の冷却によるものではなく、蒸気をタービンに送る配管のどこかに損傷があると仮定して解析すると、実際の圧力変化と合うので、配管が損傷し蒸気が漏れ出した可能性が高いです。その後、3月13日午前2時42分に高圧注水系は停止しました。3月14日午前11時ごろ、水素爆発がおきました。

高圧注水系の水ポンプは、通常は「交流電源」で作動しますが、福島第一原発では、原子炉隔離時冷却系と同様に、バッテリーを電源とし、炉心の蒸気によりタービンを回し、それにより水ポンプを駆動させる方式となっています。福島第一原発4号機で、2007(平成19)年12月3日に毎月1回の定例試験を実施したところ、「高圧注水系タービントリップ」の警報が2度続けて発生し、この系統を起動できなかったトラブルが起きています。(岩井 孝、2011.6.2)図8 (タービン駆動)原子炉隔離時冷却系(東京電力ホームページより)

Twitter

Twitter